地図のある生活をすることで、ニュースや食料品の原産地、国際スポーツで活躍する選手など、世界でおきていることや日本との関係を家庭で学ぶことができます。

地図を使った学び方、その方法を実例付きでご紹介します。

子どもに海外に向けて視野を広げてもらいたい!でも何から始めればいいの?

子どもに国際的な感覚をもってもらいたいと考えていても、なかなかどうしたら良いかわからないですよね。

いつから学び始めたらいいの?

何から始めたらいいの?

自分に知識がなく自信がもてない

そんなに時間をかける余裕はない

お金をかけられない、かけたくない

手軽にできることを知りたい

子どもの成長に合わせてやり方を変えるのは面倒だ

こんなイメージを持ってしまうこともあるのではないでしょうか。

そんな時に役立つ方法をご紹介します。

リビングに世界地図を置いておく

子ども部屋がある場合でも、出来ればリビングなどの親子がより多くの時間を共にする場所に世界地図(もちろん日本地図でも)を見えやすい所においておくことをおすすめします。

おすすめポイントを【親】と【子ども】にとっての観点で説明します。

【親にとって】

- お金、時間がかからない

- 手間がかからない

- 自分も学べる

- 子どもとのコミュニケーション手段になる

- 子どもからの質問に分かりやすく答える習慣が身につく

- 説明力が身につく

- 地図の選び方によっては、インテリアにもなる

【子どもにとって】

- どんな年齢からでも視覚的に地図が記憶される

- いつから始めても良い

- 成長の段階でいつまでも学び使い続けられる

- 人の話をしっかり聞く習慣が身につく

- 質問力が身につく

- 日本と諸外国との位置関係を把握できる

- ニュース、新聞、学校の授業などと地理が紐づいてくる

- 好みの海外のアーティスト、スポーツ選手のルーツや背景を知ることができる

などがあります。地図を置いておくだけですので時間も手間もかかりません。

また、かけたお金や時間に対して圧倒的なパフォーマンスがあること。

これが一番おすすめしたいところです。

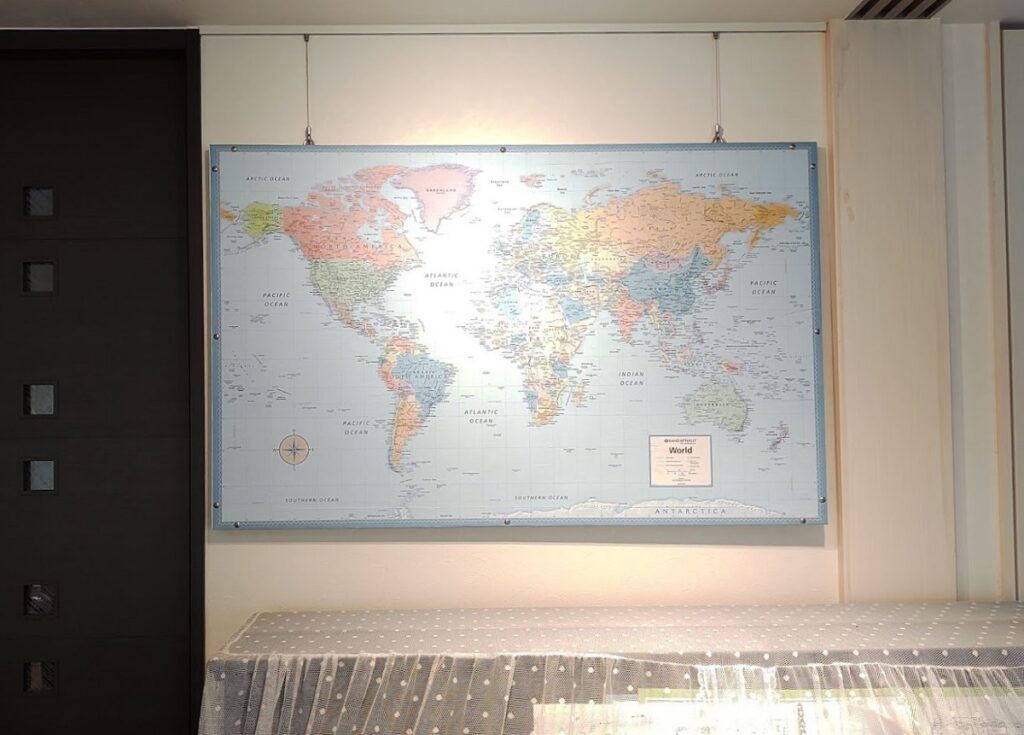

リビングの世界地図(例)

まずは、我が家のリビングにある地図を紹介させてください。

写真のように世界地図を木の板に貼ってピクチャーレールから吊り下げてあります。アップライトピアノの上に配置しているので、少し位置は高めになています。

世界地図を貼ってある木の板は地図のサイズに合わせてDIYをして作成しました。

この地図は10年以上ずっと我が家のリビングで子育て(親の学びにも)に貢献してくれています。

写真にある地図(紙のポスター)は2010年にAmazonで購入したのですが、現在は廃盤で入手することはできません。

地図を使った子どもとの会話を紹介します

これまであった世界地図を使った実際の会話を紹介します。

個人的な内容ですので、ご家庭の状況に合わせて読み替えてイメージしてみてください。

長男:「もうすぐワールドカップ!ホンダ、カガワ、オオサコ(選手)に活躍して欲しい!」

私 :「ロシア開催だよね。競技場のある都市を地図から探してみて!」

長男:「ロシアってやっぱりでかいね、会場もいくつかあって離れてるねー」

私:「ワールドカップはナショナルチームだけど、クラブチームは都市の名前がついていることが多いね。ヨーロッパの各リーグの上位チームが集まって真の王者を決めるよね」

次男:「へー」

三男:「なにそれー」

長男:「チャンピオンズリーグ!やっぱバルセロナだね、メッシいるし」

私:「そう、スペインリーグだとバルセロナ、マドリードってあるよね」

※カタルーニャ地方の独立について少し話す(–長文のため省略します–)

長男:「・・・・・ちょっと何言っているかわからない。。」

私:「サッカーに限らず広い国や地域だと長距離の移動をする必要があって大リーグだと..」

※大リーグや南米サッカー(ブラジル)などチーム本拠地の場所を世界地図で見ながら、移動方法やその過程の過酷さについて話す。(–長文のため以下略–)

と、このような会話を10分くらいすることもあれば、30分以上続くこともあります。

少し極端な例となってしまいましたが、我が家で普段している会話を紹介しました。

地図を使うことで、スポーツに限らずニュースや音楽などのあらゆるジャンルで子どもの興味に合わせた会話をすることが出来ます。

絵本の読み聞かせにも共通する事なのですが、幼いうちからこうした意識をもちつつ会話をすることで、質問力を身に付けることにも役立っています。

と同時に自分の子どもにも理解しやすいように話すことで、親の説明力もついているような気がします。

何を知りたいのか?どうして知りたいのか?そこから何を思うのか?など、自分の考えを整理することが習慣化されていく。

こんな会話を繰り返しながら子育てを楽しんではいかがでしょうか。

参考になればうれしいです。

それでは、

コメント